〈三省堂書店オンデマンド〉サービス対象書籍

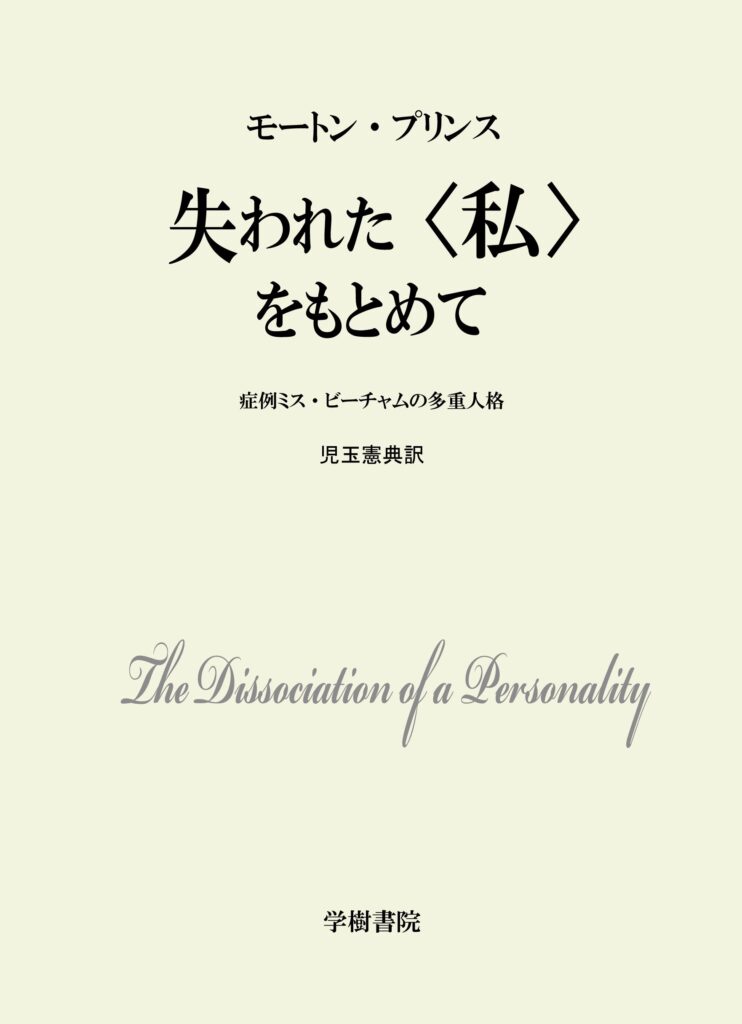

失われた〈私〉をもとめて―症例ミス・ビーチャムの多重人格

モートン・プリンス

Morton Prince: The Dissociation of Personality

翻訳=児玉憲典

序=戸川行男

★ A5・並製・580頁(1994)(オリジナルは品切れ)

ISBN4-906502-01-6 C0097

〈三省堂オンデマンド〉書籍として発売中

【本書について】

■ 1898年4月、23歳のカレッジの女子学生ビーチャムは、神経衰弱の症状を訴えて精神科医である著者の診療所を訪れる。

■ 著者は当時の主要な治療手段である催眠を用いた治療を開始する。そして催眠下のビーチャムに接するうちに、ビーチャムとはまったく別のタイプの人格が彼女の意識下に存在していることに気づく。やがてこの人格は、数カ月を経て独立した個性を主張するようになり、驚くべきことにビーチャムの交代人格として覚醒下にも堂々と登場するようになる。〈彼女〉は「自分はサリーである」という。

■ サリーは陽気で活発で悪戯好きな〈小悪魔〉であり、信心深く真面目で良心的なビーチャムを苦しめつづける。ビーチャムはサリーについて何も知らないが、サリーはビーチャムのことなら心の隅々まで知っている。著者はサリーを再び意識下へ戻してやればよいと考え、そのための治療を開始する。

■ ところが、翌年の6月、今度はビーチャムでもサリーでもない第三の人格が登場してくる。この女性は、情感豊かで確固とした主張をもつ一見非常に健康的な人格をもっているようにみえる。著者は、この女性の個性を知って、自分のところに治療をもとめてやってきたビーチャムはじつは本物ではなく、この第三の女性こそが真のビーチャムだったのではないか、と考えはじめる。著者は悩み、悪戦苦闘する。学者としての著者の苦悩をよそに、三つの人格は一つの身体を奪いあう。……。

■ この前代未聞の悲喜劇は著者が現実に体験した症例であり、学界ではつとに有名な記録として知られている。多重人格について言及される際ジャンルを問わず必ず引用される本書は、記録文学の傑作としても世界の読書人に注目されつづけてきた。

「この本は私にとってなにやら一生涯の課題となった思い出の本である。・・・

私は十八年ほど前に私の『自我心理学』の冒頭にビーチャムのこの症例をあげ、これを、われわれ人間の自我とは何かという問題の出発点とした。現代の心理学は自我という問題を扱わない。大学の一般教育科目の心理学の講義には自我という言葉が見られないかもしれない。精神分析は上位自我と自我と無意識について語るが、知りたいのはそれら全部を含めての「自分」、「私」である。そしてこの「私」の分裂ということが、この本を買って60年以上にもなる今もって、そしてまた自我についてあれこれと論じてみた今でも、私にはわからないのである。プリンス教授は催眠術で、複数のビーチャムを単数のビーチャムに統合しようとするのであるが、この催眠現象というものにも私にはその満足な解説を行うことができない。それであるから私としてはこの本の問題を半世紀もかかえこんで墓の中まで持ってゆくことになりそうなのであるが、ともかくそれだけ私を自我問題に引きつけた振り出しがこのビーチャムの症例であることはまちがいない。このたび児玉憲典君がこの本を翻訳したということを聞いて、一番嬉しがったのは、私ではないかと思うのである。」(戸川行男)